অনলাইন ডেস্কঃবর্তমান পৃথিবীর মানুষ বৈশ্বিক পরিবেশ, বিশেষ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে পূর্বের যেকোনো সময়ের থেকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতার কারণও অনেক স্পষ্ট। দিন দিন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর যে দ্রুত পরিবর্তন ও তার বিরূপ ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদিও বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থান করছে, তারপরও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখানেও যে পড়বে না এমন নয়। বিগত কয়েক বছরে দেশের উষ্ণতার পরিমাণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তাছাড়া অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যাও দেখা দিয়েছে। যেমন শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ, শীতকাল ক্ষণস্থায়ী হওয়া, বর্ষার পরিমাণে হেরফের, বন্যা হওয়া সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে (কিংবা অনেকাংশেই) এসবের জন্য আমরাই দায়ী।

তো আমরাই যখন পরিবেশের এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী, আবার এই পরিবর্তনে আমাদেরই ক্ষতি হবে, কাজেই পরিবেশের এই পরিবর্তনকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের একান্ত দায়িত্ব। মূলত পরিবেশগত উন্নয়নের এই বিপ্লবের একটি অংশ হিসেবেই সাস্টেইন্যাবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কেননা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্প-কারখানা ভিত্তিক অর্থনীতি বেশ চোখে পড়ার মতো। যেমন- দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে দেশের পোশাক রপ্তানি থেকে। কাজেই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেমন দেশের পোশাকশিল্পের অবদান আছে, তেমনি আছে এর পরিবেশগত কুপ্রভাব। আর তাই যদি দেশের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, বিশেষ করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মানোন্নয়ন করা যায়, তবে সেটি হবে সবুজ আন্দোলনের একটি অন্যতম চালিকাশক্তি। আশার কথা হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির এই সবুজ উন্নয়নে অগ্রসর হয়েছে। আর এই পরিবেশ উন্নয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি। আমরা সেসব সম্পর্কে জানবো।

গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বলতে কী বোঝায়?

প্রথমেই আসা যাক গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা আসলে কী বুঝি এবং আসলে এর প্রকৃত অর্থ কী। এটা কি কোনো ইন্ডাস্ট্রি যেখানে সবুজ গাছপালা লাগিয়ে রাখা হবে? নাকি অন্য কিছু।

‘Green Industry’ পদসমূহের উৎপত্তি হয়েছে মূলত ‘Green Economy’ এর চিন্তা-ভাবনা থেকে। এখন তাহলে গ্রিন ইকোনমি কী? গ্রিন ইকোনমি হচ্ছে টেকসই অর্থনীতির দিকে আমাদের যাত্রাপথ যা বিশ্ব ব্যাংক এবং ইউনাইটেড ন্যাশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এর মতো কিছু সংস্থা অনুসরণ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাটেজি, পলিসি এবং প্রোগ্রামের সমন্বয়ে জন্মলাভ করা এসব গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির মূলমন্ত্রই থাকে একটি সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। ইউনাইটেড ন্যাশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (UNIDO)-এর বর্ণনা অনুসারে, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বলতে বোঝায় একটি টেকসই মানোন্নয়ন ব্যবস্থার রূপরেখা বা যাত্রাপথ, যা কিনা অর্জন করা যেতে পারে সুষ্ঠু ও সঠিক পাব্লিক ইনভেস্টমেন্ট এবং পাব্লিক পলিসি গ্রহণ করার মাধ্যমেই।

একটি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি হবে সকল দিক দিয়েই পরিবেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অর্থাৎ, অন্যান্য যেসব ইন্ডাস্ট্রি পরিবেশ ও প্রকৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির ধারণাটি ঠিক তার উলটো, এই ইন্ডাস্ট্রিসমূহ প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি করবে না। পরিবেশ, জীব ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এমন ধরনের উৎপাদন না করাই এই ইন্ডাস্ট্রিসমূহের মূল লক্ষ্য। মূলত একটি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, অন্যদিকে পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার অবনতি না ঘটিয়ে কিভাবে উৎপাদন ও এর বৃদ্ধি ঘটানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করে।

আরো সহজ করে যদি বোঝানো যায় তাহলে বলা যায় যে, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা উৎপাদনের জন্য যেসব প্রাকৃতিক প্রভাবক ও যোগান সরবরাহ করে থাকি, যেমন- পানি, প্রাকৃতিক শক্তি ( হতে পারে গ্যাস) কিংবা কাঁচামাল- এসবের ব্যবহার কমিয়ে আনা হবে। কঠিন ও তরল বর্জ্যকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টা করা হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো রকম বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার করা হবে না এবং উৎপাদনের ফলে পরিবেশের ক্ষতি করে এরকম কোনো প্রকার গ্যাস যেন নির্গত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করাই গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিসমূহের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির ধারণা কতটা ফলপ্রসূ

বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলোর দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, রেডিমেড গার্মেন্টস তৈরি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এ দেশ একটি স্বনামধন্য স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য এসব গার্মেন্টস তৈরির ক্ষেত্রে ঠিক কোন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তা কি আমরা জানি? এসব গার্মেন্টস তৈরির পেছনের গল্পগুলো কতটুকু পরিবেশবান্ধব সেটিও আমাদের অনেকের অজানা।

রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিসমূহে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে পানি, প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন- গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিবছর রেডিমেন্ট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে সুতায় রঙ করা বা গার্মেন্টস ওয়াশিংয়ের জন্য প্রায় ১,৫০০ কোটি লিটার পানির প্রয়োজন পড়ে। এই একই পরিমাণ পানি দিয়ে প্রতিবছর দেশের ৮ লক্ষ মানুষের পানির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এই একই পরিমাণ পানি দিয়ে অলিম্পিকের ৬০ লক্ষ সুইমিং পুল পূর্ণ করা যাবে। ওয়াসার রিপোর্ট অনুযায়ী এই পরিমাণ পানির মূল্য হবে প্রায় ৪,৮৮৮ কোটি টাকা।

কাজেই খুব সহজে কল্পনা করা যাচ্ছে যে, কী পরিমাণ পানি আমরা ব্যবহার করছি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই ব্যবহারকৃত পানির প্রায় বেশিরভাগই নোংরা পানি হিসেবে পরিবেশে বিমুক্ত করা হয়। কেবল বিপুল পরিমাণ পানির এই ব্যবহারেই যদি সব কিছু সীমিত থাকতো তাহলেও মানা যেত। কিন্তু এই নোংরা পানি এরপর একসময় নদীতে-খালে গিয়ে পড়ে। ইন্ডাস্ট্রির নানারকম কেমিক্যাল মিশ্রিত এই বিষাক্ত পানি নদীর পানির জলজ পরিবেশ ও প্রাণীর জন্য হয়ে দাঁড়ায় হুমকিস্বরূপ।

এছাড়াও আছে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস। একদিকে দেশে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান এখনো সেভাবে সম্ভব হয়নি। কোনো কারণে লোডশেডিং হলেও ইন্ডাস্ট্রি কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ করে বসে থাকার তো উপায় নেই। সেকারণে প্রাকৃতিক গ্যাস জরুরি। এছাড়া বয়লারে পানি গরম করতেও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধান চাহিদা। এরপরও আছে উৎপাদনের ফলে উৎপন্ন হওয়া বিষাক্ত গ্যাস সহ অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ, যা পরিবেশের সংস্পর্শে আসলে আমাদের ক্ষতিরই কারণ হবে।

কাজেই পরিবেশের সর্বনাশটুকু হওয়ার আগেই আমাদের সাবধান হওয়া জরুরি। পানির এই বিপুল ব্যবহার কমিয়ে আনা যায় কিভাবে, প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে আমরা অন্য কোনো শক্তির উৎসের ব্যবস্থা করতে পারি কি না, সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা কতটা সুফল পেতে পারি, বর্জ্য পানি কিংবা কঠিন পদার্থকে পুনরায় ব্যবহার করা যায় কি না- এসব বিষয় বিবেচনা করাই এখন শিল্পপতিদের লক্ষ্য। মূলত এটিই হয়ে যাচ্ছে আমাদের আলোচ্য গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি ধারণার মূল প্রতিপাদ্য।

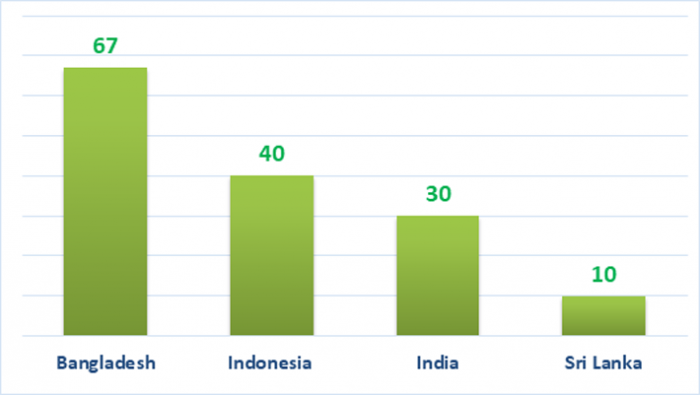

আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এই গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও লাভ করেছে উচ্চপর্যায়ের খ্যাতির। ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যাপারেল বা গার্মেন্টস সেক্টরে বিশ্বের প্রথম তিনটি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিই বাংলাদেশের। টেক্সটাইল টুডে এর ৪ মার্চ, ২০১৮ এর প্রতিবেদন বলা হয় যে, ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (USGBC) অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৭টি গ্রিন ফ্যাক্টরি আছে যেগুলো লিডারশিপ ইন এনার্জি এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (LEED) এর অনুমোদনপ্রাপ্ত, যাদের মধ্যে ১৩টি এলইইডি প্লাটিনাম, ২০টি এলইইডি গোল্ড এবং ৫টি এলইইডি সিলভার সনদ লাভ করেছে। এছাড়া প্রায় ২৮০টির মতো ফ্যাক্টরি এই অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বর্তমানে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ইউরোপীয় বাংলাদেশে উৎপাদিত টি-শার্ট পরিধান করে এবং প্রতি ৫ জন আমেরিকানের মধ্যে ১ জন বাংলাদেশে উৎপাদিত জিন্স পরিধান করে। কিন্তু এগুলো উৎপাদনের নেপথ্যের কাহিনী তাদের অজানা, আমাদের অজানা নয়। আর এর ক্ষতিকর প্রভাবও পড়ছে আমাদের উপরই। সেজন্যেই এখন ইন্ডাস্ট্রির মালিকগণ এই সবুজ আন্দোলনের পথে নেমেছেন। দেশে এখন আস্তে আস্তে গ্রিন ফ্যাক্টরির সংখ্যা বাড়ছে। আর সেই সাথে বাড়ছে পরিবেশবান্ধব বস্ত্র উৎপাদন শিল্পের। কারণ আমাদের পরিবেশবান্ধব পোশাক ইন্ডাস্ট্রির সুনাম সম্পর্কে বিদেশী ক্রেতাগণ অবহিত হচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ছে। কারণ তুলনামূলকভাবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো থেকে পোশাকশিল্পে আমাদের থেকে বেশি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি আর কোথাও নেই। ইন্দোনেশিয়ায় আছে ৪০টি, আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতে আছে ৩০টি এবং শ্রীলংকায় আছে ১০টি। কাজেই আমাদের সম্ভাবনা আছে প্রচুর।

এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার দেশের শিল্পপতিদের জন্য একটি বিশেষ ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এসব গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহ দিতে সরকার ৯% সুদে শিল্পপতিদের ঋণ সুবিধা প্রদান করছে, বিশেষ করে রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে।

সর্বোপরি বলা যায়, সাস্টেইন্যাবিলিটি এখন আর আমাদের বিকল্প বা ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নেই। এটি আমাদের জন্য একমাত্র চাওয়া হয়ে উঠেছে। কারণ যেভাবে বৈশ্বিক পরিবেশের অবনতি হচ্ছে তাতে ক্ষতিটা আমাদেরই তো হবে। কাজেই এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে আবার নিজের খেয়ে-পরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সবুজ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আর পরিবেশকে টিকিয়ে রেখে উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এগিয়ে আছে অনেক। আরো এগিয়ে যাক এটাই আমাদের কাম্য।